杀死伊芙三季大结局,《杀死伊芙》是我最喜欢的百合剧之一

前段时间,《杀死伊芙》第三季季终了。

三季下来,这部百合剧依旧保持了非常高的水准,豆瓣评分均在8.5以上。

有人说,由懂女人和女人情欲的女人拍的,让女人看得十分过瘾的剧,实在不多。

《杀死伊芙》,一定算一个。

今天就给大家分享这部懂女人又极其性感的“百合剧”。

01

女性版的“猫鼠游戏”

猫鼠游戏是很老套的桥段,猫追老鼠、猫和老鼠相爱相杀。

但是放在《杀死伊芙》里,这样老套的故事居然非常好看,一点也不俗。

伊芙,一个普通的英国安全局后勤,她头脑聪明,非常渴望刺激的生活。

没那么漂亮,没那么美艳,与传统意义上的美女也相差甚远。

但伊芙与寻常女主比起来,非常“不寻常”。

她和丈夫的日常对话也很“不正常”。

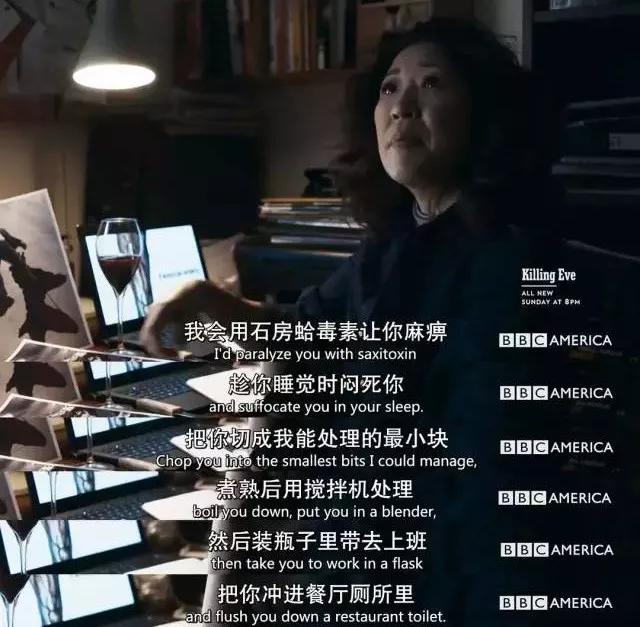

丈夫问她,如果你要杀我的话,你会怎么做?

她给出的回答是,先用毒素麻醉,然后趁你睡觉时闷死你,再切成小块放进搅拌机,最后一步,装进瓶子里带去上班,冲进厕所。

让人细思恐极。

而本剧的另一个女主,就是被人们称为“小变态”的维拉内尔。

为什么称作小变态,是因为真得够变态。

一个美丽的少女,外表有着充分的无辜感。

但同时,她也是一个杀人不眨眼的冷血杀手。

杀戮对于她来说,像呼吸一样自然。

她甚至可以毫不留情地把上一秒还在温存的约会对象杀死在床上。

连她在杀手集团的联络人,都担心她的精神状态不适合做杀手的工作,因此带她去做心理鉴定。

就是这样的两个不正常的人,演绎出了非常另类的猫鼠游戏。

当维拉内尔发现毫无实战经验的伊芙在追踪自己时,就对伊芙产生了浓厚的兴趣,并在观察与琢磨伊芙的过程中,迷恋上了她。

她给伊芙偷偷送礼物,用凶杀案吸引对方注意,甚至还找了一个与伊芙长相相似的女人约会。

这两个人,一个表面正常,一个表面变态。

看起来是对手,实际上是知己。

在暴力、血腥与凶案中,通过夸张的拍摄手法,我们能看到两个女人又燃又欲的感情。

有网友评论,最明显的一个感觉是,如果主角中的两个女人变成了两个男人,这个故事一样成立,一样精彩。

近两,以女性为主的大热剧集,不论是《使女的故事》、《了不起的麦瑟尔夫人》、还是《美国夫人》,都在从更宏大的视角来反映现实问题,展现编剧和主创团队对女性主义的思考。

同样是以女性为主角,《杀死伊芙》则是以更微观的、没那么“伟大”的角度拍摄的两个女人的故事,没有女权、也没有对现实社会女性生活现状的讽刺。

从某些意义上来讲,这样并不上纲上线,老老实实讲故事的剧,也恰巧体现了女性形象的多元化和立体化。

这样的猫鼠游戏,或许更精彩,更动人。

02

人性的善与恶

《杀死伊芙》还有一点做得非常好,那就是关于善与恶的探讨。

第一季一开始,有一个非常耐人寻味的细节。

领导向伊芙描述维拉内尔犯下的凶杀案,说凶手割断了被害人的股动脉,死者倒下前已经流了一分钟的血。

伊芙的第一反应是,酷啊。

她的第一反应不是凶手好残忍,而是“酷啊”。

说明当凶杀案发生时,伊芙感受到的是一种超出善与恶的东西——

好奇心。

她好奇凶手、好奇凶杀案,好奇暴力与血腥。

从这个细节开始,我们就无法把两个女主看成单一的“善”或单一的“恶”了。

再回到维拉内尔。

一开始,编剧给我们看到的维拉内尔,是一个神经质少女杀手。

美丽又变态的少女,无疑是非常有噱头的。

但她的人性却渐渐丧失了。

所以随着剧情的推进,随着维拉内尔和伊芙的互动,我们看到了这个人物身上的成长。

如果说一开始,我们只能从她身上看到粗暴的欲望的话,那么三季下来,我们从她身上,已经可以看到复杂的人性。

人们常说,由爱故生忧,由爱故生怖。

对于伊芙的迷恋,让维拉内尔不可控制地变了一个人。

伊芙就像一面多棱镜,把原本维拉内尔身上直白的光芒,折射出了更丰富的色彩。

剧中有一个情节,伊芙和维拉内尔躺在床上,伊芙问维拉内尔说,你想要什么?

维拉内尔给出的答案是:普通的东西,美好的生活,很棒的公寓,有趣的工作,有个一起看电影的人。

一个天真而残忍、杀人无数的杀手,她想要的其实是最普通的东西。

从伊芙和维拉内尔身上,编剧或许最想传达的是:人性天生就是复杂的,是善与恶的混合体。

天使与撒旦,永远在一个人灵魂里共存。

为什么我们会爱很多反派?或许这就是原因。

因为我们知道,人不可能是绝对的善良,也不可能是绝对的邪恶。

今天的好人可能是明天恶贯满盈的坏蛋,今天的强盗也可能是明天的慈善家。

这种充满未知的流动,或许才是人性的张力所在。

03

女性审美的重新定义

在《杀死伊芙》里,饰演伊芙的,是亚裔女演员吴珊卓。

2019,吴珊卓凭借在《杀死伊芙》里的表现,创造了历史记录。

她成为首位提名艾美奖剧情类最佳女主角的亚裔演员,首位获得金球奖剧情类视后的亚裔演员,首位金球奖非白人主持人。

这种划时代意义不言而喻。

从外表看,吴珊卓确实不够犀利、不够亮眼、不够漂亮、很难让人印象深刻。

连她的经纪人都曾对她说:“你不是当女主角的料,你最好去整容吧!”

虽然吴珊卓并没有因为这句话而放弃,反而一直坚持自己的演员梦想,但所谓的“没有明星相”不只在于她的外表,还因为她的身份——亚裔。

长久以来,在好莱坞、甚至在欧美市场,亚裔演员都是“没有明星相”的,黄皮肤在“主流社会”并不被认可,出现在影视剧里的亚裔,大都是滑稽的负面形象,或者是李小龙和《卧虎藏龙》里的章子怡那样的打星。

尽管困难重重,但吴珊卓从来没有放弃过。

从出道作品《刘绮芬日记》和《双喜》这样的加拿大小成本电影,到进入好莱坞以后无数个小龙套,吴珊卓在数不清的配角和数不清的难熬的岁月里,打磨了自己的演技,最后终于凭借《实习生格蕾》里面的Christina Yang让大众记得这个亚裔面孔。

随后,她又通过《杀死伊芙》,让无数观众看到了一个女性混淆性别和龄的“性感”。

从吴珊卓身上,人们终于开始发现,超越外貌的性感。

她拓宽了人们对美、对女性的美的认知。

她让观众发现,原来,性感就是,可能说不出你哪好看,但就是被你强烈吸引了。

性感不源于人的表皮,而是源于一个人的骨血。

纵观吴珊卓的“打怪升级史”,还令人唏嘘的是,这其实是内地女演员不敢想的出路。

国内影视届窄化的女性审美往往很难容得下这样的“不标致”面孔,虽然这两“大女主”戏层出不穷,但仍旧停留在“外柔内刚”的层面,即女性角色的“里子”虽然有一定的突破,但面子上还是非常典型和传统的“主流美女”。

唯一打破主流审美且有一定知名度的任素汐,也只是担任了为数不多的重要角色。

其次,吴珊卓获得视后的时候,已经47岁了,当然这个龄背后我们能看到她的努力、执着和无数个日夜的辛苦。但看到她的成功的时候,我们不免会扪心自问一下:如果在国内,女演员有机会“大器晚成”吗?还是只能“出名要趁早”?

近两来,从周迅出演《如懿传》开始,对于中女演员生存环境的问题就一直在被拿出来讨论。在各种争议的声音中,有人指出,国内的影视剧市场并没有给中女演员生存的机会。

当青春不再,无法再出演“少女”后,留给女演员们的角色就不多了,大都是“妈妈”、“婆婆”这样脸谱化相对严重、可替代性高、人物形象相对单薄的角色。

这样的市场情况也就间接导致了演员的低龄化,以及,不管生理龄低不低龄,至少视觉龄一定要低龄的执念。

所以,当我们看到一个中女演员获得关注的时候,伴随的往往是“冻龄”、“状态真好”这样的评价。

一个女演员的外表状态好不好,成为了最关键的事情。

这可能是某种程度上最大的悲哀。

但往往,只有当我们跳脱出刻板的女性审美后,才能发现层次更为丰富、更为动人的美。

这种美或许是稚嫩青涩的、也或许是经过岁月沉淀的,更或许,是模糊了时间,在漫漫岁月长河里,定格了永恒的。

就像《杀死伊芙》,它的魅力其实与无数优秀的双女主影视剧的魅力是一样的。

这样的剧探讨的,从来都不是“女人是如何相爱相杀的?”,或者“女人的爱情到底能变成什么样?”。

而是人和人,能碰撞出多少种可能性。

从女性,这个柔软而复杂的载体出发,探讨人与人关系最深刻的化学反应。

看到的是对方,也是人与世界的相处中,最深刻的渴望。